我也曾經是那種什麼都想靠自己找答案的人,看書、搜索資料,溝通讀文章,想要解決工作上的困境和無力。

可是走了一段,我發現一個實想。

與其單打獨鬥,不如有一群一起走路的人。

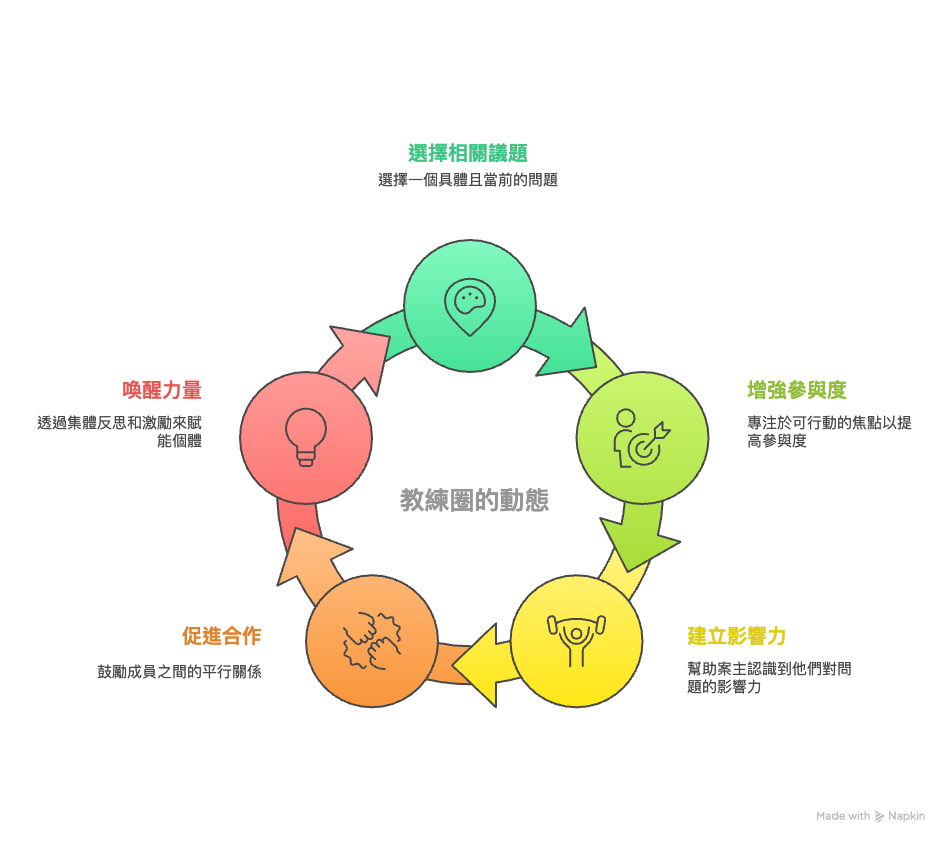

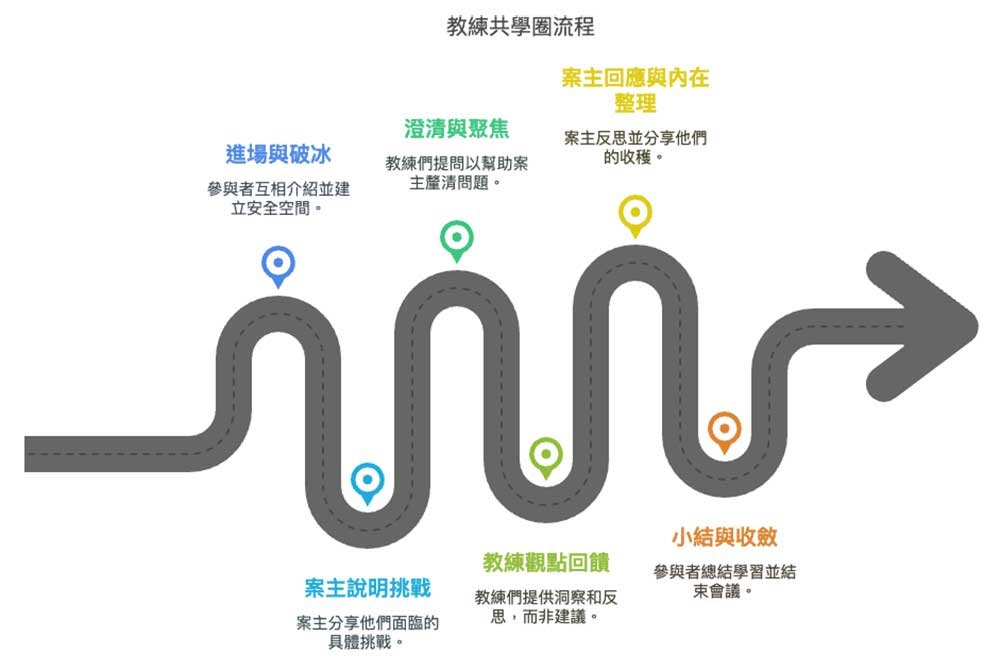

教練圈(Coaching Circle)是一種深具轉化力的團體對話實踐,它不僅是教練技術的應用,更是一種集體覺察與共創的場域。透過同儕間的深度聆聽與提問,教練圈協助參與者看見彼此的盲點,並共同探索未來的可能性。

教練圈的定義與起源

- 教練圈(Coaching Circle):又稱為案例診間(Case Clinic),是一種團體對話方式,參與者圍成一圈,透過彼此的聆聽與提問,協助案主看見盲點,並尋找前進的方向。

- 起源:源自成人教育與領導教練體系,2003年由Charles Brassard在南非推廣。雖然學術背景不多,但在實務上是一個有效的工具。

教練圈的價值與應用

- 支持與啟發:透過同儕的聆聽與提問,幫助案主釐清現狀、未來與行動方式。

- 群體療癒:在協助案主的同時,參與者也會被療癒與啟發。

- U型理論的應用:教練圈與U型理論相輔相成,幫助參與者創造新觀點,發展回應挑戰的新方法。

教練圈的獨特之處,在於它創造了一個安全且充滿信任的空間,讓參與者能夠真誠地分享自身的挑戰與困境。這種環境促進了從個人視角(ego)到集體意識(eco)的轉變,使人們能夠超越自我,連結更大的整體。正如 Presencing Institute 所指出,教練圈有助於我們從「Ego」轉向「Eco」,更深刻地連結他人與自身的更高層次,並從未來的可能性中行動。 Medium

U 型理論的深度對話

教練圈的運作流程與 U 型理論(Theory U)密切相關,強調從觀察、感知到實踐的轉化過程。在 Case Clinic 的實踐中,案主提出當前的領導挑戰,同儕則根據 U 型過程的原則進行深度聆聽與提問,協助案主發現創新的解決方案。

在U裡頭,要執行教練圈,有三個前提建議被考慮進去

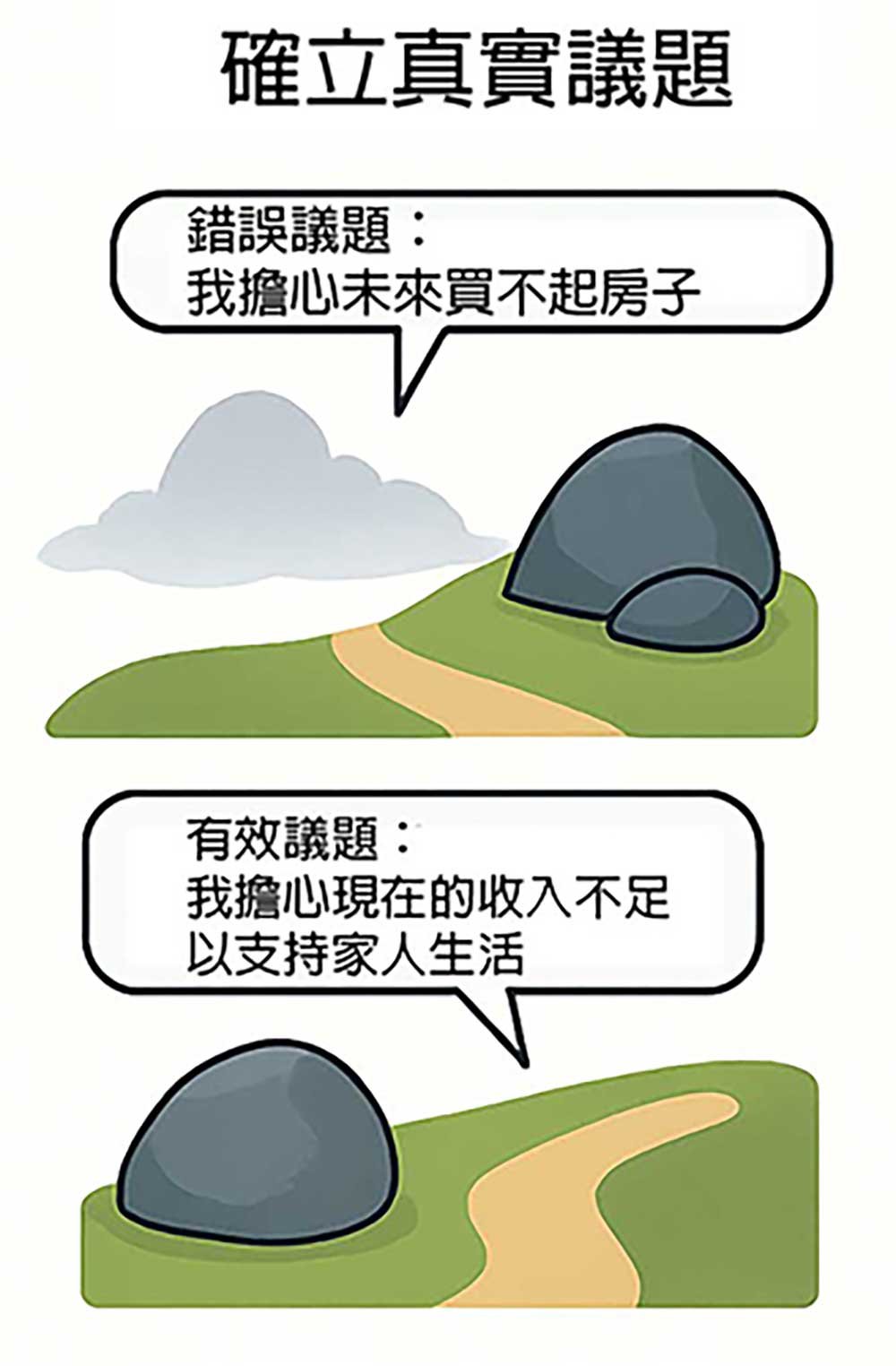

1. 確立真實議題

案件要真實具體,才能有效聚焦與行動。

抽象、預設的問題會讓成員無法投入具體討論,而當案主提出「正在面對的、具壓力的」實際處境,團隊便能更有感地投入對話與協助。

- 範例錯誤議題:我擔心未來買不起房子

- 範例有效議題:我擔心現在的收入不足以支持家人生活

2. 肯定案主影響力

案主需認為自己有能力對議題做出改變。

若案主認定自己完全無力干預問題,將容易陷入「可是…」的迴圈而中止行動。教練圈的初步目的,是協助案主找回影響感。

- 若時間允許,可將第一次教練圈聚焦於:「我要如何找回自己的影響力?」

3. 促進平等同儕

成員皆為平行同儕,無上下位之分。

教練圈強調去除「諮詢者」或「上對下」的專業角色框架,以便每位成員都能安心貢獻觀點。若需階級判斷與專業指導,較適合轉為顧問會議形式。

- 圈內氣氛應建立在互信、尊重與傾聽基礎上。

教練圈的應用場域:從個人成長到組織轉化

教練圈不僅適用於個人的自我探索,也廣泛應用於組織發展與領導力培養,提供了一個信任的環境,讓小組成員彼此教練,探索角色中的挑戰與複雜性,並設計有效且真誠的方式來實現最重要的目標。

教練圈的深層影響:培養同理心與自我覺察

參與教練圈的過程中,個人不僅能獲得具體的行動方案,更能培養深層的同理心與自我覺察。研究顯示,教練圈能夠提升參與者的同理心(心)、自我覺察(頭腦)以及主動掌握生活的能力(意志),進而促進個人的整體成長。

教練共學圈角色功能與注意事項對照表

| 角色 | 核心任務 | 關鍵功能 | 注意事項與小提醒 |

|---|---|---|---|

| 主持人(Facilitator) | 確認議題方向,主導對話流程 | – 協助群體聚焦,避免話題偏離- 適時提問、整理與收斂- 維持語空平衡與參與度 | 可與計時人兼任,但需預設節奏與轉場語 |

| 計時人(Timekeeper) | 控管流程節奏,提醒時間進度 | – 提醒各階段時間進展- 適時提醒需「加速」、「聚焦」- 協助主持掌握時間配置 | 視成熟度可由主持兼任,需留意分段結構 |

| 案主(Case Owner) | 誠懇分享真實困境,邀請探索 | – 描述具體情境、困惑與渴望- 聚焦一個核心挑戰- 對齊三大條件:真實/當下/重要 | 真誠度與具體度,決定共學圈深度 |

| 教練(Participants) | 用教練視角支持案主前進 | – 真誠傾聽、開放好奇- 聚焦提問非建議- 分享感受與洞察,協助案主自我覺察 | 教練非解決者,而是啟發者與陪伴者 |

一同共創學習前進的共學圈

我們的教練共學圈,不是來聽誰講道理,也不是要做什麼試驗。

每次相聚,有人帶著不知如何是好的迷思而來,有人帶著有所預感的成長分享。

我記得有一次,有位教練說著她對客戶的不確定,眼淚卻不自覺地滾了下來。

沒有人說她不好,沒有人要講道理給她。只有一個個簡單輕聲的問題,與實實在在的傾聽與支持。

那一刻我想,原來共學的意義,是這樣的。

為何教練共學圈會加深我們的學習?

在這個節奏快速、變動不斷的時代,能有一群願意彼此聆聽、誠實提問、共同面對生命議題的旅伴,是多麼難得而珍貴的事。

教練圈,不只是個人成長的場域,它更是一個共學的場,一個讓我們練習深度聆聽、練習放下評價、練習真正「看見」彼此的空間。在這裡,你不是一個人解題,而是一群人共同擁抱未知,在聽與被聽中,慢慢走向清晰。

如果你也渴望:

- 與同樣重視覺察與成長的人並肩同行

- 在生命的轉彎處,有人陪你看見更多可能

- 練習將教練的精神落實在日常關係與對話中

那麼,我們誠摯邀請你,加入我們的共學圈。

- Presencing Institute

由 MIT 的 Otto Scharmer 創立,專注於推動 U 型理論(Theory U)與深度變革。其網站提供大量關於教練圈、共學圈與變革領導力的理論與實踐資源。

🔗 https://www.presencing.org/

- u-school for Transformation

Presencing Institute 的延伸實踐平台,設計多種學習體驗,包括 Case Clinic(教練圈實踐)的具體操作方法,適合希望實作共學模式的個人與組織。

🔗 https://www.u-school.org/

- Coaching Circles®

一個致力於推廣教練圈實踐的國際平台,提供組織與個人進行教練圈的設計架構、引導方式與成果案例,強調關係與真誠對話的轉化力量。

🔗 https://coachingcircles.ca/

- International Coaching Federation (ICF)

全球最大專業教練組織,雖未專門介紹教練圈,但提供關於教練倫理、學習社群與成長方式的結構資源,適合了解國際教練標準與學習發展脈絡。

🔗 https://coachingfederation.org/

Question 1.教練共學圈對提升「同理心」和「自我覺察」的機制是什麼?

Answer 1.

它的機制很巧妙,我們稱之為「同伴效應」。當你專注聆聽夥伴的真實困境時,你必須把自己的判斷先收起來,這本身就是同理心的深度練習。更神奇的是,你為他提出的每一個問題,其實都在照見你自己。當你看到他的盲點被點亮,你會突然意識到:「啊,這也是我最近在逃避的問題!」這個過程就是自我覺察的雙向啟動。

Question 2.教練圈如何確保參與者,不會給予案主建議或解決方案?

Answer 2.

這是靠「強大的框架約定」來守護的。在開始之前,主持人會非常明確地宣告:這個場域是提問與回饋的空間,不是建議或腦力激盪。我們會提醒夥伴:「請將你的觀點轉化成一個開放式提問。」如果真的有夥伴忍不住給了建議,主持人會溫和地介入,引導他將那個建議轉化成一個可能性或一個覺察,這樣就能把焦點拉回客戶身上。

Question 3.作為教練,參與教練圈的效益是否大於一對一督導(Mentor Coaching)?

Answer 3.

兩者是互補的,很難說誰大於誰。一對一督導是垂直、精準的訓練,專門修正你的教練能力和核心素養。教練圈則是水平、多元的實戰,它讓你體驗到各種風格的提問,並學習在團體壓力下的專注和臨在。如果你是新手,我建議兩者都參與。如果你想擴大視野和靈活性,教練圈能給你更多創意和可能性的刺激。

Question 4.在團體教練圈中,如何確保每位教練都有足夠機會練習提問?

Answer 4.

這是主持人的核心任務。我們會採取「輪流制」和「精準計時」。主持人會將提問時間切分成幾輪,確保每個夥伴都有機會發問一到兩次。同時,我們會嚴格提醒每位教練,你的提問時間可能只有 30 秒到 1 分鐘,這逼迫你必須「問出最關鍵的問題」,而不是繞圈子。這樣一來,既能保證公平,又能訓練教練的提問效率。

Question 5.教練圈是否能夠應用於企業內部,作為建立教練文化的方法?

Answer 5.

絕對是個超棒的工具! 在企業內部,你可以用教練圈來解決跨部門合作、領導力挑戰或員工個人成長等問題。它能讓員工體驗到「被聆聽」的力量,並學會放下權威、互相賦能。當員工習慣用提問代替指令、用好奇代替批判時,整個企業的溝通文化、信任度和解決問題的能力都會被自然而然地提升。

icoach右腦教練共學圈|一起共創、共學、共好

無論你是剛踏上教練之路,還是只是想找個安全空間聊聊、被聽見,

都歡迎加入我們的線上團練,一起讓這個場域更有流動與色彩。

📌 同時也邀請:願意擔任「團主」的夥伴

若你有興趣協助主持、帶練、引導流程,或想認領其他共學時段,歡迎填寫表單 🙌

🔗【報名參與團練】週週趣報名連結 https://reurl.cc/3MdzX8

右腦教練Line 官方帳號專用連結:https://reurl.cc/2Q5njX

🔗【加入我們的社群】

🔗【探索 iCoach】https://icoach.tw/

期待在共創的空間中,再次遇見願意成長的你。

如果這篇文字有陪到你,歡迎讓我知道。

也許你正處於團隊帶領的關鍵期,也許你也想練習更有力量的提問力,歡迎私訊聊聊你的情境。官方LINE:@icoach

近期留言